Unser Alumnus Stefan Schwarz, heute Kolumnist für diverse Zeitschriften und erfolgreicher Humorschriftsteller („Oberkante Unterlippe“), hat von 1986 bis 1990 an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig studiert und damals an einem Periodikum mitgewirkt, die heute kaum jemand mehr kennt: public – Übungszeitung für das Journalistikstudium. Für uns hat er einen Blick in die alten Ausgaben geworfen und zeigt, wieviel Kritik in den 80er Jahren an der Uni möglich war.

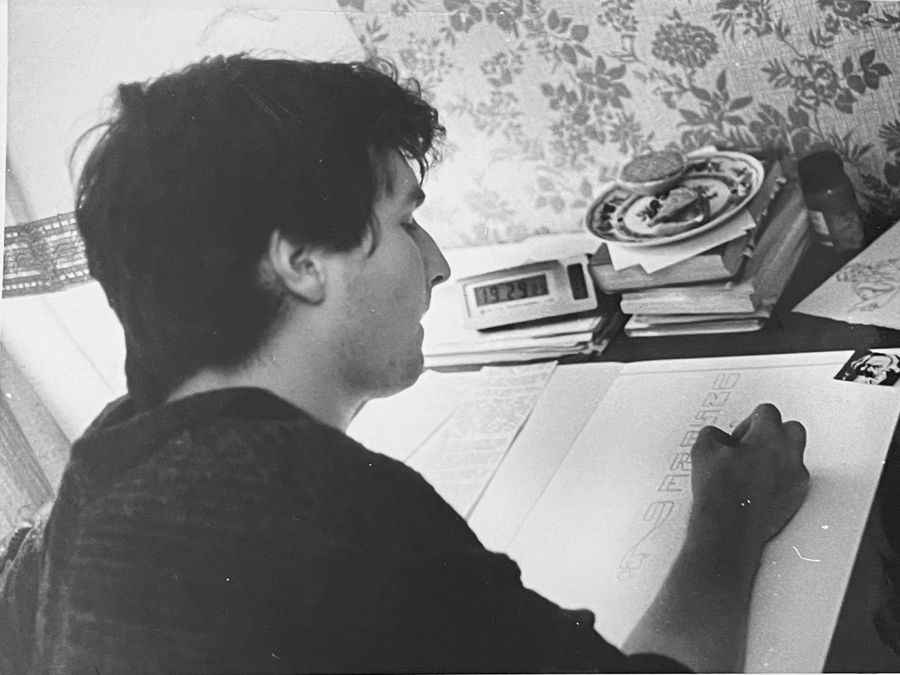

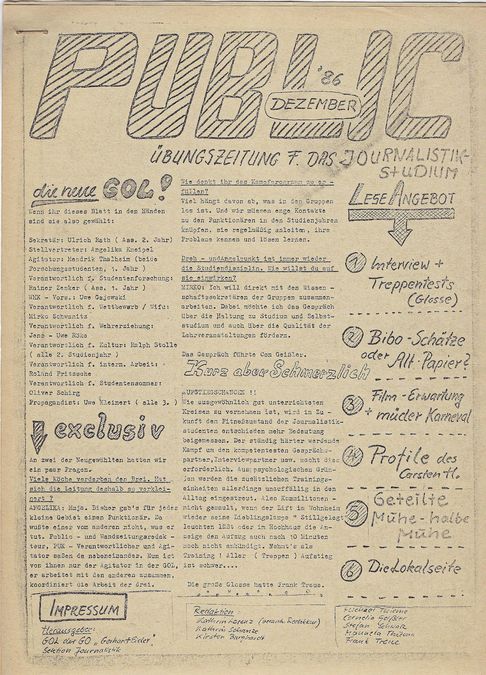

In einem alten Karton habe ich ein halbes Dutzend vergilbter Exemplare der so genannten Übungszeitung für das Journalistikstudium mit dem Namen public. Warum das Blatt englisch benamst war, obschon es deutsch ausgesprochen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß auch nicht, wann es das erste Mal erschien. Andere Alumni werden mir da helfen können. Ich weiß nur, dass ich Herbst 1986, also im ersten Studienjahr, zu diesem nur hektografierten Blatt kam, das damals noch von älteren Semestern veranstaltet wurde. Ich konnte ein bisschen zeichnen und machte schon für die Dezemberausgabe desselben Jahres das Layout. Die Sprache im Heft ist noch der schwer verdauliche sozialistische Propagandasprech aus Beiträgen zum „Kampfprogramm der FDJ“ und Erwägungen zum „APA – Aktuell Politischen Argumentieren“. Man liest mit grimmigem Vergnügen die Klage des braven Parteijournalisten im Heft, wie man denn gelungen argumentieren solle, wenn man überhaupt keine passenden Fakten zur Hand habe.

Die Welt ist noch ganz so, wie sie SED-Politbüro-Mitglied und unversöhnlicher Chefagitator Joachim Herrmann überwacht und bestraft. Ich erinnere mich eines Studenten, der vom Studium zurück zur Bewährung in die Produktion geschickt wurde, weil er öffentlich das Offensichtliche behauptet hatte, nämlich, dass die Fragen in der Mittwochsausgabe der Jungen Welt („Warum ist die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik so wichtig?“ fragte Susi S. aus Leipzig) nicht von wissbegierigen DDR-Bürgern, sondern von den Redakteuren selbst ertüftelt wurden.

Doch Michail Gorbatschow hat schon ein paar Reden gehalten und Reformbedarf verkündet. Die Deutsch-Sowjetische Freundschaft wird zum unvermuteten Einfallstor neuen Denkens und Wagens, vormals undenkbarer Kühnheiten. Und siehe, die alten Männer von damals reagieren darauf verwirrt und beinahe schon zahnlos. Das ist die Zeit, in der mein Jahrgang und die folgenden journalistisch und politisch sozialisiert wurden; und die public ist ein überraschend klarer Spiegel dieses Wandlungsprozesses. Da ist nicht mehr viel übrig vom „Roten Kloster“, wie diese Ausbildungsstätte noch eine Dekade zuvor genannt worden sein mag.

Schon Ende 1987 wird die FDJ-Sekretärin des neuen Jahrgangs 1987 von der public zu einem unglaublichen Vorfall befragt, der zu anderen Zeiten die Relegation und Dezimierung ganzer Kohorten mit sich gebracht hätte. Die Studenten waren im obligatorischen Apfel-Erntelager in Ablaß (einem Örtchen im der Nähe der sächsischen Kleinstadt Mügeln) in großer Zahl zu einer Gesprächsrunde mit dem örtlichen Pfarrer gegangen, der ein Gespräch über „Sterben und Sterbehilfe“ anbot, und hatten, um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, einen FDJ-Liederabend dafür ausfallen lassen. Dass man Gnade walten ließ, hatte wohl auch damit zu tun, dass die Studenten dem Pfarrer argumentativ hart zusetzten. Etwas weiter hinten wird dann ein sowjetischer Film besprochen, der seinerzeit nur im BRD-Fernsehen lief, „Die Reue“, eine bitterböse Stalin-Allegorie. Man ging also schon sehr selbstbewusst davon aus, dass sowieso alle Westfernsehen schauen, denn der Verfasser schreibt doch sehr lässig: „Auch bei uns ist der Film durch das ZDF Diskussionsrealität geworden …“

In der Frühlingsausgabe der public 1988 werden nicht nur üble Probleme der Studentenheimverwaltung angesprochen (die Studenten mussten zur Leipziger Messe die Zimmer für Messegäste räumen und bekamen beim Wiedereinzug zum Teil keine Bettwäsche ausgehändigt, so dass sie in den blanken Betten schlafen mussten; außerdem waren etliche Kühlschränke im „Kühlschrankraum“ kaputt), auch wird eine notorisch langweilige Agitprop-Zeichnung des Chef-Karikaturisten der Leipziger Volkszeitung Achim Jordan Ziel einer (genauer gesagt meiner) galligen Besprechung, da er wie immer im Westen nur Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe verortete und im Osten alles Schöne und Gute.

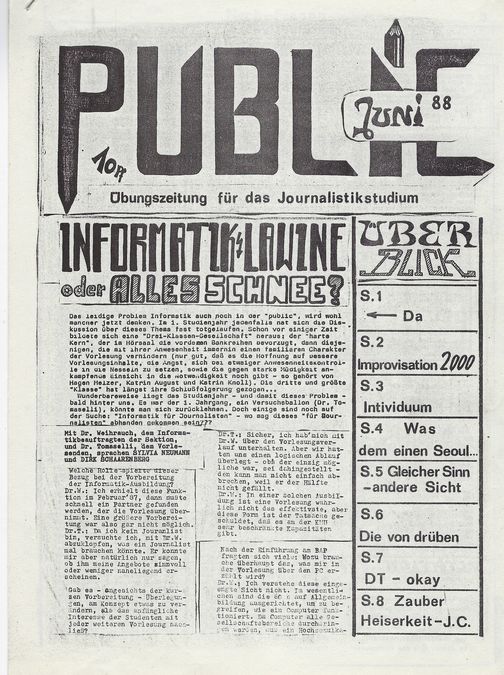

Im Juni 1988 befasst man sich dann mit der schlecht besuchten Informatikvorlesung, deren mangelnder Zuspruch sicher auch auf den Termin Freitag, 13 Uhr zurückzuführen ist. Hinzu kommt das DDR-typische Problem, dass Informatik erstmal nur theoretisch gelehrt werden kann. Es gibt kaum Zugang zu Computern und das auch nur zu unfeinen Zeiten. Des Weiteren ein Bericht über ein Treffen mit Göttinger Studenten, die im Zuge eines Oberseminars „Massenmedien in der DDR“ der Sektion Journalistik einen Besuch abstatteten. Diese zeigten sich verblüfft über die neue Offenheit der Studenten auf der Ostseite, zumal ähnliche Besuche in der Vergangenheit eher verkrampfte Veranstaltung gewesen waren.

Im November 1988 zeigt sich, dass der Fokus der public mittlerweile weit über die inneren Angelegenheiten der Sektion Journalistik hinausgeht. Fritz Jochen Kopka und Jutta Voigt, zwei Ausnahmegestalten der DDR-Reportage, beheimatet bei der Wochenzeitung Sonntag, werden interviewt. Es geht darum, ob Journalisten sich mit der „Realität“ beschäftigen sollten. Ein Konzert mit Rio Reiser wird besprochen. Ein Reisebericht über die katholische Wallfahrt zur Schwarzen Madonna in Polen. Auch nicht gerade ein klassisches Thema für angehende Partei-Journalisten.

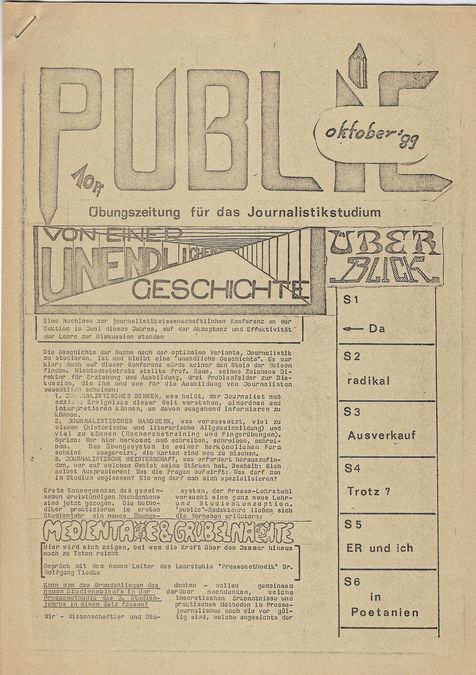

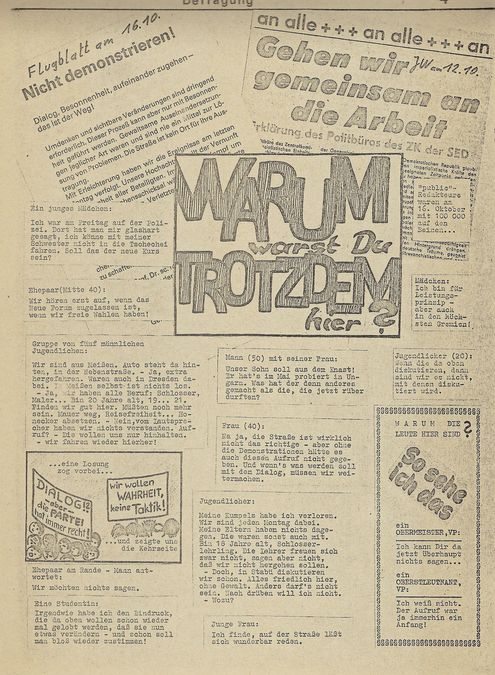

Im Mai 1989 sind die letzten, berüchtigten Kommunalwahlen der DDR Aufmacher der public. Immerhin fiel das fünfwöchige Lokal-Praktikum des dritten Studienjahres in diese Zeit. Sozusagen Realitätsschock für die „Perestroika“-verwöhnten Journalisten in spe. Die Akklamation der Kandidaten, von denen einige sich gar nicht öffentlich zeigten, wird nicht mehr einfach hingenommen. Kritisch vermerkt wird die Aufstellung von bereits abgelehnten Kandidaten durch irgendwelche exotischen Ausführungsbestimmungen. Das Volk nimmt die Wahlen plötzlich ernst. In der Oktoberausgabe desselben Jahres ist dann das Wetterleuchten der Wende zu erkennen, obschon erst weiter hinten im Blatt. Eine Umfrage der Journalistikstudenten unter den Demonstranten des 16. Oktober 1989. Gerade hat die SED einen Aufruf „Gehen wir gemeinsam an die Arbeit etc…“ veröffentlicht, aber die Stimmen aus der Menge sind mehr als skeptisch. Die Fluchtbewegungen des Sommers haben Spuren hinterlassen – bei den Demonstranten („Unser Sohn sitzt im Knast für etwas, was Andere jetzt offiziell dürfen!“) wie bei den Journalistikstudenten (Die erste SED-Parteiversammlung im September 1989 wies doch bereits überraschende Lücken auf. Einige, von denen man es nicht erwartete hatte, waren „rüber“.).

Damit endet mein Anteil an dieser kleinen Übungspostille. Die nächste Ausgabe der public, auch noch in meinem Besitz, erscheint gar nicht mehr als „Organ der GOL der FDJ“, sondern nennt sich „Titellos“. Die GOL – die „Grundorganisationsleitung“ der FDJ an der Sektion Journalistik – gibt es nicht mehr. Stattdessen ist jetzt von Studentenräten die Rede. Ein Mitglied der neu gegründeten SDP (sozusagen der Ost-SPD) wird interviewt. Er glaubt, dass die DDR-Bevölkerung am 18. März 1990 weiterhin einen, wenn auch besseren, Sozialismus wählen wird.

Die Jahre 1986 bis 1990, in denen ich Journalistik studierte (vielleicht ist das Verb zu anmaßend) waren Jahre voller Umbrüche, Hoffnungen und Illusionen. Die Übungszeitung der Journalistikstudenten public zeigt ein bisschen was davon. Dass die „Realität“, der sich die mühsam aus dem Propaganda-Korsett befreiten Journalistikstudenten dann widmen wollten, so turbulent und ganz anders werden sollte, hat keiner von ihnen geahnt. Geblieben ist eine merkwürdig über ein halbes Jahrhundert gebliebene Solidarität von Menschen, die sich bereit gemacht hatten, eine Welt zu verändern, die es dann nicht mehr gab.

Über den Autor:

Stefan Schwarz, Jahrgang 1965, studierte (oder tat zumindest so) 1986 -1990 an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Seine bedeutendste studentische Leistung war eine zur Eins verwandelte Fünf im Fach Methodik bei Dr. Gottfried Braun, da der verlangte Beitrag das Thema („Porträt“) verfehlt hatte, aber so außergewöhnlich gut geschrieben war, dass Dr. Braun nicht umhin konnte, es mit einer Eins zu benoten. Im Februar 1990 brach Schwarz sein Studium kurz vor dem Diplom ab, um Mitarbeiter der gerade gegründeten Ost-taz in Ostberlin zu werden. Seitdem arbeitet er als freier Journalist, Kolumnist und Autor für eine erkleckliche Anzahl von Medien (Frankfurter Rundschau, Freitag, Brigitte sowie fast alle ARD-Anstalten und 3sat). Größere Bekanntheit erlangte er mit seiner Kolumne „Schwarzsehen“ in Das Magazin und seinen satirischen Romanen und Kurzgeschichten wie „Hüftkreisen mit Nancy“, „Die Großrussin“ oder „Der kleine Gartenversager“ sowie etlichen Theaterstücken wie „War das jetzt schon Sex?“ und „Du kannst nicht meine Ernst sein!“. Schwarz schrieb mit Paul Harather zusammen das Drehbuch zur ARD-Serie Sedwitz. Demnächst erscheinen die Bücher „Umsonst Epilierte aller Länder – vereinigt Euch!“ (erotische Satiren), „Fiese Viecher – Der kleine Gartenversager Teil 2“ und das Kinderbuch „Der Große Wurf“ über seine Kindheit als Sohn eines Stasi-Offiziers im Schwerin Anfang der Siebziger.